Vor drei Monaten ist mein Vater, vergangene Woche ein Onkel gestorben. Neben der Trauer verändert das die Lebensarchitektur.

Irgendwie habe ich schon das ganze vergangene Wochenende den Gedanken im Kopf bewegt, diesen Beitrag zu schreiben. Fragmente davon gingen mir durch den Kopf, aber bis jetzt wollte es einfach kein guter Beitrag werden, einer, den ich selbst lesen wollen würde und von dem ich annehmen könnte, dass jemand anderes ihn lesen möchte. Dabei ist „bis jetzt“ nicht ganz richtig, denn ich bin noch immer nicht sicher, wie dieser Beitrag werden wird … wenn es also Leser gibt, die mir, wie einer von ihnen mal geschrieben hat, „beim Denken zusehen“ wollen, dann sind die hier genau richtig. Vielleicht wird es kein guter Beitrag (vermutlich wird er wieder viel zu lang) … aber vielleicht auch einer, der Gold wert ist – für mich und für meine Leser.

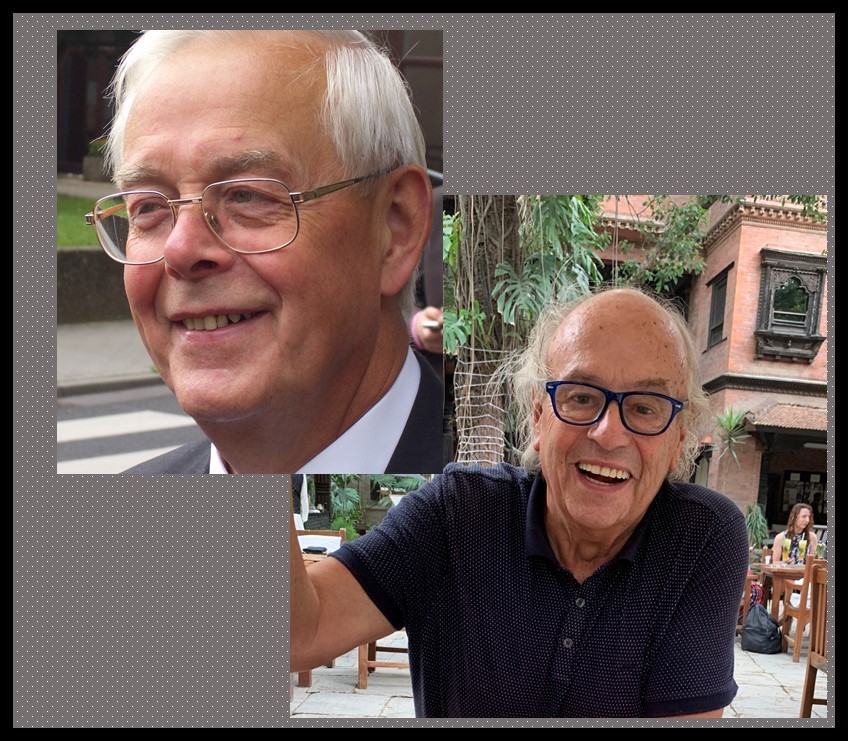

Der Vater

Viele meiner Leser wissen, dass vor gut drei Monaten mein Vater gestorben ist. Er war 83 Jahre alt und wenn man es nüchtern betrachtet, kann man in dem Alter nicht davon ausgehen, noch Jahrzehnte vor sich zu haben. Und trotzdem: Zu dem Zeitpunkt hat niemand in unserer Familie damit gerechnet. Er war im Krankenhaus zur Operation einer Entzündung am Fuß – „davon stirbt man nicht“ habe ich noch Minuten vor dem Anruf des Arztes zu meiner Mutter gesagt, mit dem uns mitgeteilt wurde, dass mein Vater verstorben sei.

Offenbar waren aber die OP und die damit einhergehende und notwendige Vollnarkose zu viel für ihn. Wieder aufgewacht war er nicht mehr derselbe. Seit Jahren schon entwickelte er eine Altersdemenz, die sich aber tatsächlich nur in gewissen „Schusseligkeiten“, Gedächtnislücken und einem generellen Unwohlsein in fremden Umgebungen äußerte. Eine charakterliche Änderung, wie sie sonst offenbar oft zu beobachten ist, ging damit nur sehr eingeschränkt einher. Ein älterer Herr lässt sich eben nicht gerne sagen, wenn er etwas zum dritten Mal erzählt oder man ihn mehrfach auffordern muss, zum Essen zu kommen. Nach der Operation dagegen war er extrem aggressiv, musste teilweise mit mehreren Schwestern daran gehindert werden, aus dem Bett zu stürzen.

Abschied

Wie meine Mutter mir berichtete, haben die Ärzte gesagt, das sei in seinem Zustand eine Folge der Narkose und würde sich aber wieder legen … bis zum Samstag. Ruhiger wurde er aber nach meiner Mutter ebenfalls, als sie ihm am Freitag erzählte, dass ich auf dem Weg zu einem Besuch sei. Wir wohnen knapp eineinhalb Autostunden voneinander entfernt und wie gesagt bin ich eigentlich zum Wochenende nur zu einem Krankenhausbesuch zu meinen Eltern gefahren und hatte mich ein bisschen darauf gefreut, dass ich Zeit mit meiner Mutter verbringen könnte, vielleicht gemeinsam Essen gehen (das war noch knapp vor Beginn der Corona-Zeit) und ansonsten meinen Vater ein bisschen aufmuntern.

Tatsächlich war ich dann am späten Freitagnachmittag bei ihm und konnte seine Hand halten, was er sich nach der OP von keinem hatte gefallen lassen. Im Nachhinein kann man vermuten, dass er – bewusst oder unbewusst – beruhigt war, dass ich nun da war, dass ich mich um meine Mutter kümmern würde … und er nun gehen könnte. Ich habe dann im Krankenhaus meine Telefonnummer hinterlassen, damit man bei Schwierigkeiten (damit meine ich, wenn er über Nacht aggressiv werden würde) mich würde erreichen können.

Zu Hause bei meiner Mutter nach dem Abendessen dann der Anruf des Arztes: „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vater eben verstorben ist.“

In Frieden

Ich kann gar nicht sagen, was einem in dem Augenblick alles durch den Kopf geht. In erster Linie habe ich noch meine Mutter vor Augen, die sich in der Küche gerade daran machte, ein Eis zum Nachtisch bereitzustellen. „Wie sage ich ihr das? Wie bringe ich die Worte über die Lippen ‚Papa ist gestorben?‘“

Viel von dem, was anschließend kam ist eher Organisatorisches. Wenn man denkt, dass man nach so einer Nachricht erstmal handlungsunfähig wird – bei mir stimmte das nicht. Man funktioniert halt, übernimmt in der Tat für die eigene Mutter mit die Verantwortung und sieht zu, dass alles organisiert wird, was zu organisieren ist.

Erst im Nachhinein kommen dann die Gedanken: Sind wir in Frieden auseinander gegangen? Ist etwas offen geblieben? Ich meine, sagen zu können, dass es das nicht ist. Mein Vater und ich sind beide keine Männer vieler (gesprochener) Worte, und so glaube ich, dass mein Vater im Krankenhausbett, als ich seine Hand gehalten habe, gespürt hat, dass ich ihn liebe – und mir mit seinem Ruhigwerden auch zu verstehen geben wollte, dass er mich liebt … und nun an mich übergibt.

Vorbild

In gewisser Weise kann ich darum auch sagen, dass ich nicht von tiefer Trauer übermannt war, einfach weil ich auch weiß, dass der Weg, den er nun gegangen ist, ein notwendiger war, und ich auch darauf vertraue, dass Jesus meinen Vater in den Arm nimmt, er keine Schmerzen mehr hat (die sich in den vergangenen Jahren doch auch häuften) und es ihm nun gut geht. Was nun zu lernen ist, so hat mir das jemand geschrieben, ist jemanden zu lieben, der einem nicht mehr gegenüber sitzt. Er ist ja nicht weg, er ist nur nicht mehr hier. Diesen Gedanken finde ich tröstlich und ich „übe“ mich tatsächlich darin, weiterhin mit ihm zu sprechen.

Es bleibt aber dabei: Der eigene Vater ist nicht mehr da. Wenn heute vielfach von „Vaterwunden“ gesprochen wird, dann kann ich ohne Übertreibung sagen, dass meine nicht allzu groß oder tief sein kann. Mein Vater war immer für mich und die ganze Familie da, hat für uns alle auf viel verzichtet – er gehörte nicht zu den Vätern, die für ihren Sohn nicht erreichbar sind. Gerade diese Aufopferung hatte ich allerdings in der Vergangenheit (als junger Mann mit vielen Ideen) als Schwäche interpretiert und erst in den vergangenen Jahren gelernt, dass es im doppelten Sinne eine Lebensaufgabe bedeutet, eine Familie zu haben: Es ist eine Aufgabe und man muss dafür etwas aufgeben. Aber das was man dafür bekommt ist unendlich besser. So kann ich also heute auch sagen, was ich als Jugendlicher vermutlich weit von mir gewiesen hätte, dass mein Vater in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild für mich ist. Und leider lerne ich erst jetzt, wo er nicht mehr da ist, dass er mir fehlt. Gerade hatte ich ein Bild von ihm vor Augen und es schmerzt, dass ich nicht mehr in seine freundlichen und meist heiteren Augen schauen kann. Ich vermisse meinen Vater …

Mein Onkel

Und nun, gute drei Monate später, ist mein in den USA wohnender Onkel, der einzige Bruder meiner Mutter, mit 74 Jahren gestorben. Vor wenigen Wochen hatte man bei ihm Bauspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Wie wir zwischenzeitlich erfahren haben, hatten ihm die Ärzte von Anfang an nicht viel Hoffnung gemacht. Er selbst sprach davon, dass er mit einer Chemo „noch Jahre haben“ würde, offenbar hatte man ihm aber gesagt, dass es mit Chemotherapie vielleicht ein Jahr, ohne nur ein paar Monate sein würden. Aber er wollte nicht sterben, wollte alle tun, um sein Leben zu verlängern.

Die erste Chemo-Einheit hatte er aber schon nicht gut vertragen, musste sie abbrechen und zwischenzeitlich wegen Schwächeanfällen noch in die Klinik. In der vergangenen Woche dann die zweite Einheit, nach der er zu Hause nicht alleine aus dem Auto steigen konnte. Am Donnerstagmorgen dann ein Zusammenbruch, wieder in die Klinik … und dann das Eingeständnis der Ärzte, dass er das wohl nicht überleben wird. Zum Glück – so muss man es wohl sehen – durfte er dann gehen, an der Hand meiner Tante. Als die mich am Freitag um halb zehn unserer Zeit anrief wusste ich, dass etwas nicht stimmen kann – die Zeitverschiebung beträgt sieben Stunden und wer telefoniert schon um halb drei Nachts.

Auch hier traf mich die Nachricht wie ein Schlag „Georg passed awy fifteen minutes ago“

Noch einmal

Von ihm habe ich mich nicht verabschieden können, unser letztes Telefonat war eher geschäftig, er wollte meine Mutter, seine Schwester sprechen, die bei uns zu Besuch war. Diesmal konnte ich die Nachricht auch nicht meiner Mutter überbringen, die uns auch am vergangenen Wochenende besucht hat und von meiner Frau abgeholt wurde, die es ihr dann gesagt hat.

In gewisser Weise leide ich unter seinem Tod noch mehr, was aber nicht daran liegt, dass ich ihn lieber gehabt hätte sondern an drei anderen Gründen. Erstens habe ich tatsächlich bei ihm noch weniger als bei meinem Vater eine „Vorbereitungszeit“ gehabt. Eigentlich wären wir in der übernächsten Woche in die USA geflogen um meinen Onkel und die ganze Familie zu besuchen. Das mussten wir alleine wegen Corona absagen. Aber wir hatten schon im Blick, die Reise nachzuholen. Hinsichtlich seiner Erkrankung hatten wir kein gutes Gefühl, aber dass es so schnell gehen würde, damit hatten wir nicht gerechnet-

Zweitens ist es natürlich auch der zweite Todesfall, der quasi noch „oben drauf“ kommt. Wenn einen der erste halb umreißt, dann schlägt der zweite umso mehr zu.

Der „coole Onkel“

Drittens – und wohl am wichtigsten – aber ist, dass mit meinem Onkel nach meinem Vater der zweite Mann in meinem Leben gestorben ist, der zusammen mit ihm meine Jugend und auch mein Leben so geprägt hat, wie kein anderer. Auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen waren beide Vorbilder meines Lebens. Wenn ich mich als Jugendlicher gegen meinen Vater vielleicht eher aufgelehnt habe, dann war immer noch mein „cooler Onkel“ da, der mir freundschaftlich den Kopf gerade gerückt hat. Er hat mit seinem Lebensstil – er war unternehmungslustig, als Westfale unfassbar „amerikanisch-locker“, reiste viel und war auch viel beruflich unterwegs, zunächst in Deutschland, dann nach London, dann in die USA und weltweit im Einsatz – erheblichen Einfluss darauf gehabt, dass ich Grenzen nur schwer akzeptieren kann. Nebenbei hat er auch meinen Musikgeschmack geprägt wie kein anderer (sehr zum Leidwesen aller in meinem Umfeld, die Pink Floyd vielleicht nicht mögen). Und vor einigen Jahren hat er zusammen mit meiner Tante mit seinem Beispiel auch den neuen Glaubensweg von meiner Frau und mir angestoßen.

Auch von ihm habe ich ein Bild vor Augen und kann, sicher auch weil es noch nicht so lange her ist, noch gar nicht glauben, dass ich ihn nie wieder sehen werde. Auch wir hatten kein „unfinished business“, aber jetzt wo er nicht mehr da ist, fällt mir auf, wie sehr ich innerlich darauf vertraut hatte, nach dem Tod meines Vaters noch eine andere Vaterfigur zu haben. Und ich vermisse ihn nicht nur, sondern irgendwie hatte ich darauf gesetzt, dass er als mein „cooler Onkel“ auch der „coole Großonkel“ meiner Kinder sein würde. Ich kann ihn nun nicht mehr fragen, und die Erinnerung an ihn wird bei meinen Kindern, die ihn nur ein paar Mal gesehen haben, verblassen.

Auch er ist nicht weg sondern nur nicht mehr hier, und auch bei ihm kann ich lernen, mit ihm zu reden, auch wenn er nicht körperlich anwesend ist. Und ich tröste mich mit dem Gedanken, dass auf irgendeine Weise mein Vater und er, deren Beziehung aufgrund sehr unterschiedlicher Charaktere nicht immer ganz unkompliziert war, nun zusammen auch auf mein Leben blicken (und sich gerade vermutlich zuraunen, ich solle mal nicht zu pathetisch werden).

Die Königskrone

Aber zu alledem kommt ein weiterer Gedanke: Die vorherige Generation an Männern, die mich erzogen, geprägt und mir mit Rat und Tat beiseite gestanden haben, ist nicht mehr da. Es gibt schon noch Verwandte, aber keine mehr von diesem „Kaliber“. Ich weiß, dass ich neben diesen „geistlichen und weltlichen Vätern“ einen Vater im Himmel habe – was sucht man mehr? – aber hier in dieser Welt ist mir innerhalb weniger Monate – etwas archaisch, vielleicht auch pathetisch ausgedrückt – die Königskrone in den Schoß gefallen. Ich bin knapp fünfzig Jahre alt, habe eine eigene Familie mit zwei wunderbaren Kindern, bin – wie man so schön sagt – „gesettled“ im Beruf … das Königreich an sich steht schon, aber die Krone war bislang noch nicht übergegangen. Das ist sie jetzt und mit ihr auch das Bewusstsein, dass sich eben abgesehen vom Fehlen zweier lieber Menschen noch mehr verändert hat. Rückversicherungen fallen weg, die Verantwortung erstreckt sich nun auch auf die eigene Mutter … und in gewisser Weise steht man als Mann, der seine Rollenvorbilder nicht mehr vor Augen hat, alleine da.

Keine Angst aber Respekt

Ich will das auch nicht zu hoch aufhängen: Ich bin eben nicht alleine, meine Frau und die Familie sind da, Freunde sind da und zuerst und vor allem Gottvater im Himmel, Jesus mein Bruder, Freund und Mitstreiter und der Heilige Geist als mein Ratgeber, Tröster und Verbindung zu den beiden. Aber gefühlt hat sich etwas geändert, es hat sich – so hat es kürzlich ein Priester ausgedrückt – die Beziehungsarchitektur geändert: Die Architektur unserer Familie aber auch die Architektur meines weiteren Lebens ist neu gestaltet und muss sich erstmal bewähren.

Angst? Nein, Angst habe ich davor nicht – Respekt aber schon. Da hoffe ich, dass mein Vater und mein Onkel auch ein bisschen einwirken, vielleicht ein gutes Wort einlegen und mir auf irgendeine Weise helfen, die gröbsten Fallstricke zu vermeiden.

Vorbild dank dir schön

Irgendwie fielen mir gerade auch ein paar Zeilen aus einem Lied von BAP – „Ful ahm Strand“ – ein, die, gar nicht christlich aber trotzdem, passen (den Text stelle ich mal „unübersetzt“ ein):

Met dä Welle vun dä Brandung

Falle mer die Name enn

Och Jeseechter, die anscheinend noch nit janz verjesse sinn

Paar dovun nur schummerich

Su wie durch Nevel sinn ich die

Andere kloor un deutlich

Et jitt Minsche, die verjisste nie

Övverhaup Jeföhle

Dunkelgrau bess strahlend bunt

Denk an jet wie Liebe

Un an manch jähn verschenkte Stund

Noh langer Zick fällt mir sujar ming Vorbild widder enn

Äh, Vorbild dank dir schön

Ich jläuv, ich kriej’et langsam selver hin

Und der wahre König

Und vielleicht noch mehr als sonst setze ich auf den eigentlichen König, den Herrn meines Lebens, auf den ich vertraue und der mir nichts zumutet, was ich nicht tragen kann.

Bastian

Hallo Herr Honekamp,

auf das Beileid verzichte ich hier.

Das klingt aus fremdem Mund immer so aufgesetzt und unehrlich.

Aber ich kann Ihre Gefühle nachvollziehen.

Auch ich war eigentlich erst erleichtert, als mein Vater nach kurzer, aber schwerer Krankheit erlöst wurde.

Wir waren uns nie sehr nahe; ein tief traumatisierter jugendlicher Kriegsheimkehrer konnte mit seinen späteren Kindern nur wenig anfangen.

Gewalt und Alkohol waren ständige Begleiter unserer Beziehung.

Erst kurz vor seinem Tod konnte ich für ein paar Stunden in seine Seele schauen.

Das ist jetzt über 30 Jahre her.

Man sollte jetzt doch meinen, daß mein Vater aus meiner Erinnerung völlig verschwunden wäre.

Das ist er aber nicht….im Gegenteil.

Sein Bild nimmt vor meinem Auge immer mehr Kontur an.

Und immer häufiger frage ich mich, der ich jetzt so alt bin wie er damals, wie er in meiner Situation entschieden hätte.

Oder wünschte, daß er das noch sehen könnte, was ich jetzt sehe.

So stimmt denn auch der Satz, daß die Verstorbenen erst dann richtig tot sind, wenn sich keiner mehr an sie erinnert.

Und das ist bei meinem Vater noch lange nicht so.

Zum Gruß